浅谈金属离子核酸适配体筛选应用前景

- 2025-10-22

- 167

一、背景

金属离子适配体筛选通过体外定向进化技术获得单链DNA或者RNA分子,可高特异性结合游离金属离子,如Hg²⁺、Pb²⁺、As³⁺等,其革新性在于突破传统适配体对无机离子的识别瓶颈。由于金属离子缺乏复杂空间结构,仅依赖电荷与配位键结合,导致传统筛选策略难以实现特异性捕获,而金属离子适配体筛选技术采用Capture-SELEX和竞争离子梯度筛选,以及结合机制上利用金属-碱基特异性配位化学,赋予适配体“分子钥匙”功能。由此,此类适配体兼具核酸可编程性与无机离子识别能力,为环境重金属检测和生物体内金属代谢监测提供新型分子探针,克服了抗体无法识别无机离子的局限,成为构建高特异性、实时动态生物传感平台的核心识别元件。

二、金属离子适配体筛选

针对金属离子适配体筛选的电荷干扰问题和低特异性问题,采用SELEX(指数富集)技术通过定向进化的方法实现了关键突破。利用在各轮次筛选中加入不同的离子浓度梯度,逐步增加靶标金属离子浓度,从开始的μM级到最终mM级,促使核酸库产生高亲和力序列;采用竞争结合的方式,在筛选缓冲液中加入大量背景离子或者螯合剂(EDTA),利用电荷屏蔽作用减小核酸骨架与金属离子之间的非特异性吸附,进一步提高靶标的选择性;使用结合了竞争结合以及加入特定结构修饰的离子结合模式的筛选方式,再结合利用磁珠分离(Capture-SELEX)或微流控芯片等手段缩短筛选周期至传统方法的1/3,获得解离常数达nM级的适配体富集物,模拟自然进化压力,定向促进核酸文库产生具有高亲和力、高特异性适配体的过程,为进一步建立生物传感器提供分子识别基础。

三、金属离子适配体序列设计

利用融合计算模拟与实验验证可以实现金属离子适配体序列设计的精准调控:

(1)基于分子对接预测目标离子(Hg²⁺、Pb²⁺)与核酸碱基的特异性配位模式,例如Hg²⁺与胸腺嘧啶形成T-Hg²⁺-T线性配位键,键角≈109°;

(2)结合分子动力学仿真模拟离子结合后的构象稳定性,量化关键参数,包括均方根偏差和结合自由能,通过引入T-T错配强化Hg²⁺结合口袋,调整G-四链体loop区长度以提升Pb²⁺选择性来实现对设计序列的优化;

(3)利用表面等离子共振(SPR)验证亲和力及等温滴定量热(ITC)测定热力学参数;

(4)通过自由能微扰(FEP)计算评估突变位点贡献,输出经实验证实的超高亲和力序列,为生物传感器提供抗基质干扰的理性化识别元件。

四、生物传感技术

金属离子适配体凭借其高特异性配位能力,成为环境重金属污染监测的分子探针。通过理性设计适配体序列,构建的生物传感平台实现Hg²⁺、Pb²⁺、As³⁺、As⁵⁺及Cd²⁺等目标离子的痕量捕获:

(1)荧光传感利用FAM标记适配体结合Hg²⁺后荧光恢复率达98%,检测限0.02 nM,响应时间<3 min="">

(2)电化学传感依赖Pb²⁺诱导G-四链体折叠改变电子转移阻抗,Ret变化率>85%,线性范围0.05-500 nM;

(3)比色传感为适配体调控的金纳米粒子团聚,A-s³⁺检测致溶液红移Δλ=40nm,肉眼判读浓度限值为5ppb。

与传统原子吸收光谱法相比,该技术具有较好的便携性、抗干扰性和较高的灵敏度,已被用于工业废水中、土壤浸提液中两种目标组分的现场即时诊断,并且还促进了环境监测向现场快检、免调现场设备的转变。

五、金属离子核酸适配体应用前景

体外诊断技术是通过捕获各种与肿瘤相关的生物标志物如癌症相关蛋白、循环肿瘤DNA、循环肿瘤细胞(CTC)和外泌体,在早期对肿瘤进行检测的一种手段。要设计一款体外诊断试剂,最重要的就是确定检测对象与合成起到捕获作用的探针。传统的探针设计主要依赖抗原抗体的识别能力,而核酸适配体不仅能起到识别蛋白质的作用,还能对其他多种类型的靶标进行识别,因此在体外诊断领域广受关注。

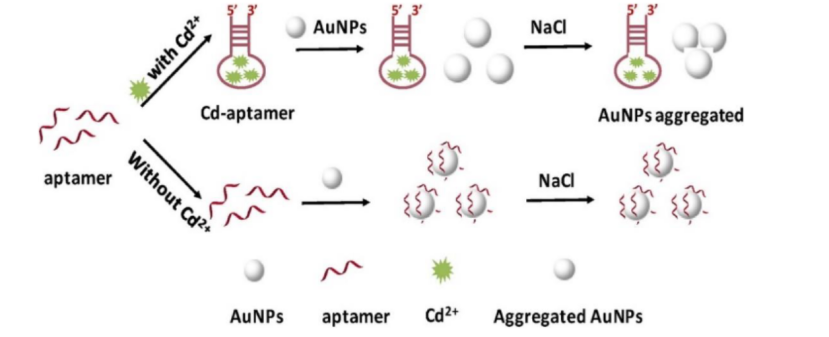

金属离子核酸适配体在重金属污染检测方面同样具有广泛应用。其中镉是一种具有高毒性的重金属,在人体内代谢缓慢,会导致肺功能下降和肾功能衰竭。一种基于核酸适配体的金纳米颗粒比色传感器可以增强金纳米粒子的稳定性,避免其在高盐溶液中聚集。当引入 Cd2+时,核酸适配体与Cd2+发生特异性结合,溶液中游离的核酸适配体减少;缺少了核酸适配体的金纳米粒子稳定性下降,无法抵消高盐溶液对金纳米粒子之间静电排斥效果的屏蔽作用。于是金纳米粒子出现聚集现象,溶液颜色发生变化,从而实现镉离子浓度的检测。

图1 核酸适配体-金纳米颗粒用于检测 Cd2+离子浓度

卡梅德生物拥有先进的SELEX技术平台以及各类离子特异性的核酸文库,针对上述特定金属离子(Hg²⁺、Pb²⁺、As³⁺)具有丰富筛选经验,能够选出高亲和力、高特异性适配体。从靶标筛选、序列优化、到传感应用,均有成熟流程助力您完成实验研究。

[1] Zheng XT, Tan YN. Recent development of nucleic acid nanosensors to detect sequence-specific binding interactions: From metal ions, small molecules to proteins and pathogens. Sens Int. 2020; 1: 100034.

[2] Niederlender S, Fontaine JJ, Karadjian G. Potential applications of aptamers in veterinary science. Vet Res. 2021; 52(1): 79.

[3] Zhou Y, Huang Z, Yang R, Liu J. Selection and Screening of DNA Aptamers for Inorganic Nanomaterials. Chemistry. 2018; 24(11): 2525-2532.

常见问题解答

Q1:金属离子适配体筛选的核心技术是什么?卡梅德生物有何优势?

A1:卡梅德生物的核心技术在于其自主构建的高通量SELEX(指数富集)技术平台,该平台深度融合了离子特异性文库设计与多级负筛策略,实现了对目标重金属离子(Hg²⁺、Pb²⁺、Cd²⁺等)的高效精准捕获。平台的先进性体现在采用磁珠分离与微流控芯片联用技术,通过精确调控离子浓度梯度、缓冲体系pH及螯合竞争环境,有效模拟工业废水、生物体液等复杂基质中的真实结合场景,从而显著提升筛选效率。在文库设计环节,我们针对目标金属离子的电荷特性与配位偏好,预富集了含有硫代磷酸键修饰及特定二级结构(如发夹/三向连接)的核酸序列库,这一创新设计不仅增强了适配体的初始结合力,更将筛选周期缩短了50%以上,提高筛选效率。

Q2:为何金属离子适配体设计比普通核酸更难?

金属离子适配体设计比普通核酸适配体更具挑战性,核心难点在于识别对象的本质差异。普通核酸适配体利用其三维结构形成的结合口袋,通过氢键、范德华力、静电作用和碱基堆积等多元作用力识别大分子丰富且特定的表面结构特征。而金属离子尺寸极小,缺乏可供多重识别的复杂表面拓扑结构,主要依赖数量有限的配位键,这导致设计能产生足够强配位作用以竞争水合壳的序列难,同时区分化学性质相似或尺寸相近的离子更难,特异性设计窗口极窄。而且构象设计约束大,既要满足几何匹配又要保证热力学稳定,理性设计难度远超依赖更宽泛“锁钥”或“诱导契合”的大分子识别。

Q3:与其他小分子、细胞核酸适配体相比,金属离子核酸适配体有什么优势?

A3:与其他小分子或细胞靶标的核酸适配体相比,金属离子核酸适配体具有以下显著优势:

(1)高特异性与抗干扰能力:金属离子适配体通过精确的配位键识别目标离子,能有效区分化学性质相似的同族离子或价态差异,在复杂环境样本中仍保持高选择性;

(2)强环境稳定性:金属离子适配体不易变性,可耐受高温、极端pH及生物降解环境,适用于野外污染监测等场景;而蛋白类适配体或抗体在复杂环境中易失活;

(3)结构设计灵活性与信号转化优势:其构象变化可直接转化为电化学或光学信号,无需额外标记;

(4)低成本与工程化潜力:无需依赖生物免疫系统生产,化学合成简便且成本低;易与纳米材料(如MOF、双金属纳米颗粒)复合构建高性能传感器。

Q4:金属离子适配体在生物传感中有哪些应用?

在环境监测方面,基于适配体的电化学或荧光传感器可高效检测水体中的砷(As³⁺)、镉(Cd²⁺)等有毒重金属,检测灵敏度达到ppb级别,为水质实时监控提供可靠工具。

在医学诊断领域,适配体传感器因其低成本和快速响应特性,被用于血铅快速检测,相较于传统ELISA方法可降低50%成本,并缩短检测时间至10分钟内,适用于大规模人群筛查。

在食品安全检测中,适配体技术可精准识别痕量金属残留,如牛奶中铜离子(Cu²⁺)的检测,结合荧光探针或纳米材料增强信号,实现高特异性筛查,有效规避化学残留风险。

未来随着SPR成像传感技术和PCB集成生物传感器的发展,适配体传感器将进一步向便携化、多靶标同步检测方向升级。

Q5:金属离子适配体的未来发展方向是什么?

A5:金属离子适配体的未来发展呈现三大核心趋势:

(1)多功能集成方面:适配体与纳米材料(如金纳米颗粒或金钯纳米复合材料)融合构建复合传感器,通过信号增强机制实现超高灵敏度检测,例如在环境毒物筛查中达到ppb级精度,同时智能响应材料(如氧化还原敏感连接子)可提升靶向递送效率,支持按需释放和实时监控。

(2)活体应用领域:结合CRISPR适配体系统实现对细胞内金属离子动态的实时监测与调控,为活细胞成像和精准医疗提供新工具,推动个性化治疗方案的创新。

(3)标准化推广:聚焦建立公共数据库,依托数据流通利用的标准化框架促进已验证序列的共享与协作,通过API接口和开放访问减少重复研究,加速技术转化和产业协同。未来方向将整合AI预测、多模态治疗及国际化布局,确保适配体技术向更智能、高效的方向发展。

- 金属离子适配体

- 适配体筛选

- SELEX技术

- 序列设计

-

400-621-6806

400-621-6806 -

13116038708(微信同号)

13116038708(微信同号) -

周一至周五 8:30-18:00

周一至周五 8:30-18:00 -

-

0

0

-