浅谈抗体亲和力成熟

- 2025-08-29

- 380

一、背景介绍

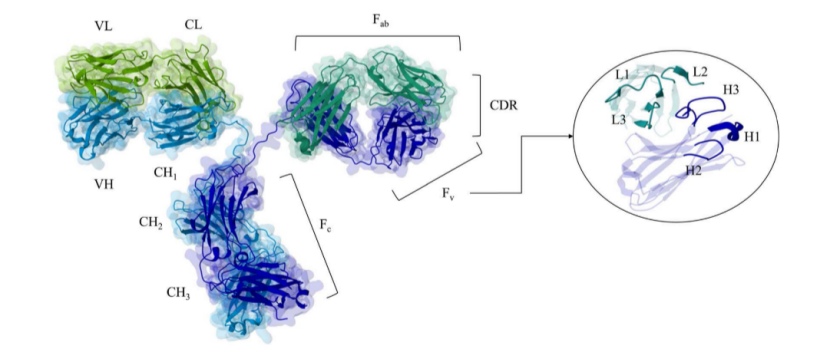

抗体(免疫球蛋白,Ig)是机体抵御病原体入侵时合成的关键效应分子。Ig的结构包括一个含有恒定重链区(CH2和CH3)的可结合片段(Fc)和两个抗原结合片段(Fab)。在Fab区内,包含重链(CH1)、轻链(CL)的恒定部分的片段以及可变片段(Fv),Fv区中的CDR3区为抗体的抗原结合部位。抗体的功能强度本质上由抗体-抗原结合紧密性(即亲和力)决定。

图1 Ig结构示意图

二、抗体亲和力成熟

亲和力成熟是指免疫应答中特异性抗体的平均结合力大幅升高的过程。病原体进入机体时,生发中心的B淋巴细胞利用体细胞高频突变(SHM)机制,在其免疫球蛋白可变区基因内引入随机核苷酸替换,通过这一突变过程,让亲和力不同的B细胞群体的生成得以实现,随后形成不同的抗原结合能力的克隆库,通过多轮阳性选择后,高亲和力、高特异性的B细胞克隆存活并进行扩展,而低亲和力克隆则被完全剔除掉,亲和力成熟的循环往复提高了整个群体的亲和力水平,对于提高病原体的清除效果以及避免发生感染起到了重要作用。亲和力成熟可以通过体细胞高频突变(体内的亲和力成熟),也可以通过文库定向进化(体外的亲和力成熟)来提升抗体CDR序列,获得高亲和力的抗体。

三、体外亲和力成熟

体外亲和力成熟技术通过对杂交瘤、噬菌体初筛或人源化抗体的可变区基因引入多样性,构建突变文库筛选出高亲和力变体,为解决天然抗体亲和力不足或难治靶点(膜蛋白构象表位)的问题提供了有力支撑。该技术具备快速、定向、可控的优势,可突破体内耐受限制,并优化非人源抗体。目前主要利用三大技术平台定向筛选高亲和力变体:

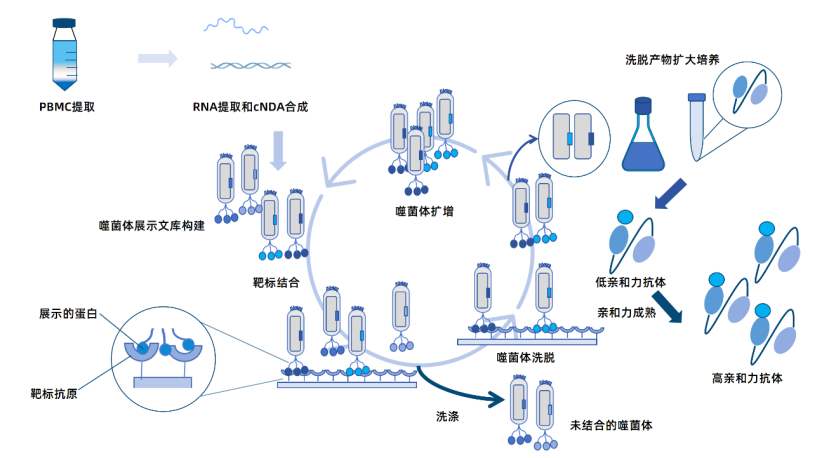

(1)噬菌体展示:展开多轮"结合-洗脱-扩增"循环富集高亲和力克隆;

(2)酵母展示:采用流式细胞术(FACS)实现基于解离速率的定量分选;

(3)核糖体/mRNA展示:无细胞系统突破库容限制。

图2 噬菌体展示技术介导的抗体亲和力成熟流程

四、体内亲和力成熟

当机体感染病原微生物时,B细胞激活形成生发中心,并对抗体可变区进行高频体细胞突变(SHM),经过一系列突变产生的B细胞具有不同的功能,可以结合滤泡树突状细胞表面提呈的抗原,只有高亲和力的B细胞才能启动适性免疫应答中的BCR与抗原进行高效识别并捕获加工抗原肽段从而产生Tfh的信号,高亲和力的B细胞通过谱系定向分化为ASC与记B细胞,产生第二次应答抗体的平均亲和力提升10-50倍,此过程为疫苗设计及抗体药物的开发提供了理论依据。

五、抗体亲和力文库设计

通过定向进化技术提高抗体与抗原的结合能力是抗体亲和力成熟服务的首要目标,而如何高效生成优质候选分子库是成败与否的关键。无论是模拟体内SHM的随机突变,还是基于结构的理性优化,文库多样性的深度、功能完整性以及与筛选平台的适配性直接决定了成熟的效率。因此,抗体亲和力文库的设计需兼顾多样性、质量与功能性:

(1)多样性引入策略:

易错PCR: 利用低保真DNA聚合酶在PCR扩增抗体基因时引入随机点突变,操作简单。

DNA改组: 将同源但序列有差异的抗体基因片段化后再重新组装,利用天然多样性提升重组效率。

定点饱和突变:使用NNK/NNS简并密码子对CDR关键残基进行全氨基酸替换。

CDR区靶向随机化/组合设计: 对一个或多个CDR环进行随机突变或部分随机化,保留框架区稳定。

(2)文库大小与质量:理论上,覆盖所有可能的单点突变需要106量级克隆,而覆盖CDR-H3所有可能序列则需巨大库容(>1010)。我们需在实际中兼并库容与所需多样性间的平衡。

卡梅德生物拥有成熟的噬菌体展示平台,采用易错PCR、定点突变、DNA改组等多种突变方式模拟体细胞高频突变过程,通过对CDR区域突变的精准调控,提高抗体亲和力;提供从抗体基因突变设计、文库构建、亲和力筛选到人源化改造一整套抗体亲和力成熟服务!

[1] Joubbi S, Micheli A, Milazzo P, et al. Antibody design using deep learning: from sequence and structure design to affinity maturation. Brief Bioinform. 2024; 25(4): bbae307.

[2] Merkenschlager J, Pyo AGT, Silva Santos GS, et al. Regulated somatic hypermutation enhances antibody affinity maturation. Nature. 2025; 641(8062): 495-502.

[3] Langreder N, Schäckermann D, Unkauf T, et al. Antibody Affinity and Stability Maturation by Error-Prone PCR. Methods Mol Biol. 2023; 2702: 395-410.

常见问题解答

Q1:体内与体外亲和力成熟的本质区别是什么?

A1:体内成熟是依赖生发中心(Germinal Center)的体细胞超突变(SHM)和克隆选择,通过B细胞受体(BCR)与抗原持续作用自然筛选高亲和力抗体(如疫苗应答)。

体外成熟是采用定向进化技术(如噬菌体展示)在实验室模拟进化压力,通过多轮“结合-洗脱-扩增”循环人工筛选突变体(如全人源抗体开发)。两者的核心差异为体内受免疫系统调控,体外依赖工程化选择压力。

Q2:体外亲和力成熟常用哪些技术平台?

A2:(1)噬菌体展示:将抗体scFv片段与M13噬菌体外壳蛋白pIII融合表达,形成单价展示系统。通过生物淘选循环(3-4轮结合/洗脱/扩增),结合pH梯度或竞争性抗原洗脱策略,可高效富集高亲和力克隆,典型筛选周期2-3周,实现KD值从μM级到nM级的100倍提升。

(2)酵母展示:利用α-凝集素系统将scFv/Fab锚定于酵母细胞壁,其中抗体轻链C端与Aga2p融合,通过二硫键连接Aga1p实现稳定展示。结合荧光标记抗原与流式细胞分选(FACS),可分辨0.1nM-10nM的亲和力差异(分辨率达0.1nM),适用于筛选KD≤1nM的超高亲和力抗体。

(3)哺乳细胞展示:在CHO细胞中表达膜锚定型全抗体(融合PDGFR跨膜域),保留天然N-糖基化修饰及FcγR结合功能。通过磁珠分选或激光共聚焦定量分析,可直接评估抗体ADCC/CDC效应,为治疗性抗体提供全分子功能验证平台。

Q3:如何设计高效的抗体亲和力成熟文库?

A3:突变策略上结合定向突变(聚焦CDR区热点残基如HCDR3的96-101位点)与随机突变(易错PCR介导,突变率0.1-1%/bp);多样性控制要求库容量≥1010、CDR-H3长度优化至12-18个氨基酸,并严格避免框架区突变以维持抗体构象稳定性;同时采用AI辅助设计,主动剔除易聚集或易降解序列,从而在保障结构完整性的前提下最大化功能多样性。

Q4:体内亲和力成熟如何指导体外优化?

A4:体内亲和力成熟的仿生学策略可系统性指导体外优化。通过模拟体细胞超突变(SHM)机制,在天然热点区域定向引入点突变,重现抗体多样性生成的自然过程。利用类生发中心微流控芯片技术强化克隆选择压力,高效分选高亲和力B细胞,同时严格参照生理成熟极限设定亲和力阈值,避免因过度成熟引发脱靶毒性,确保优化后的抗体兼具高效靶向性与临床安全性。

Q5:抗体亲和力成熟需平衡哪些风险?

A5:抗体亲和力成熟需严格平衡三大风险:

(1)免疫原性控制要求人源化改造后系统性清除T细胞表位,例如采用Epibase算法扫描CDR区,剔除HLA-DR结合基序,否则可能诱发抗药抗体(ADA)反应(临床发生率>20%)。

(2)稳定性保障需监测突变对热稳定性的冲击。当差示扫描量热法(DSC)检测到Tm值降低>5℃时,立即触发结构补偿设计,包括引入二硫键或反向突变修复氢键网络。

(3)功能维持则警惕过度亲和力成熟(>100倍提升)引发的效应功能衰减,典型如FcγRIIIa结合力下降≥50%(SPR检测KD从8nM升至16nM),导致ADCC活性削弱,此时需通过Fc区糖基化工程或点突变恢复效应功能。

Q6:抗体亲和力成熟的未来技术方向?

A6:抗体亲和力成熟的未来技术方向聚焦于人工智能驱动,即利用ProteinMPNN生成能量最优化的CDR序列(设计效率提升100倍),结合分子动力学模拟预测非特异性结合风险。同步发展体内-体外闭环策略,通过单B细胞测序直接捕获天然高亲和力克隆,并驱动合成文库二次进化突破天然免疫多样性限制。还可以开拓新型分子工程,包括双表位抗体的协同表位亲和力优化以及pH依赖性改造,延长抗体半衰期至40-60天,显著提升肿瘤组织分布。

- 抗体亲和力

- 噬菌体展示

- 文库构建

- 酵母展示

-

400-621-6806

400-621-6806 -

13116038708(微信同号)

13116038708(微信同号) -

周一至周五 8:30-18:00

周一至周五 8:30-18:00 -

-

0

0

-